昨年のAmazon.co.jpサイバーマンデーセールのときに、NAS用のハードディスクを1個追加購入したところでしたが、ちょっと臨時収入があったので、おカネのあるうちに買っておこう!ということで、さらにもうひとつ追加で買っておきました。

3個目もSeagate社のNAS用を謳ったハードディスク・IronWolfの8TB版。基本的に複数ハードディスクでRAIDを組んで使うときには、最良なパフォーマンスを発揮させるために同じ製品を選ぶ…というのが定石ですから、それに習って選んでいます。

しかし、実は既に2個目の時点で、モデルチェンジされた新型番の製品を購入していますから、厳密に言うと「同じ製品」とは言いがたい部分があります。そして、今回は1個目と同じ旧型番のドライブ。言行一致していないのでは?という話もありますが、私も何も考えていないわけではありません。

同じ製品で揃えた方がパフォーマンス面で有利なのはその通りなのですが、一方で、同一時期・同一ロットで複数台導入したときには、すべてが同じ時期に寿命を迎えたり、同じ不具合を抱えて故障したり…というリスクがあります。以前私が「あえて購入時期をずらすのも、リスク分散」と書いている意味は、まさにそこにあるわけです。そういう意味では、もう少し購入は待った方が良かったのかも知れません。

リスク分散に拘る方の中には、それこそIronWolfとWD Redを混ぜてRAIDを組む方もいらっしゃったりします。もっとも、少なくとも同等性能のドライブを揃えた方が、パフォーマンス的に有利なのは確か。性能の低いドライブの方に合わせなくてはならない面があると共に、負荷の掛かり方に偏りが出て、寿命を縮めたりするかも知れません。

今回も、カラフルな化粧箱に入ったリテール版の製品が届きました。パッケージで使うわけではありませんが、簡易包装のバルク品よりまともな製品が入っている気分がして、安心するものです。

そして、これをTS-431Pの右から2番目、3番スロットに取り付けました。さすがに3度目、すっかり作業には慣れました。乾燥する時期なので、静電気を飛ばして電子回路を破損してしまわないように、細心の注意を払いましょう。

これで、計画していた3個のハードディスクが導入されたTS-431P。当初の目論見どおり、RAID 5の構築を目指します。ここまで、さらりと「RAID(れいど)」という言葉を連発してきましたが、何のことやらわからない方も数多くいらっしゃるはずなので、ちょっと長くなりますが、自分のおさらいも含めてまとめておきましょう。

RAIDは「Redundant Array of Independent Disks」の略で、この言葉からは「複数のディスクをひとかたまり(アレイ)で扱うことで冗長性を確保したもの」となります。ただし、RAIDの目的としては、言葉どおりの故障等に対する信頼性の向上の他、読み書き性能の向上を狙う面もあります。

基本として、性能向上のために複数のドライブを束ねて同時にアクセスするRAID 0(ストライピング)と、信頼性向上のために複数のドライブに同じデータを書き込んでいくRAID 1(ミラーリング)があります。両方の目的を達するために、ミラーリングしたアレイをストライピングするRAID10というのもあります。

しかし、ミラーリングによる冗長性の確保は、まったく同じコピーを複数持つことになるため、ドライブの総容量に対して保存できる容量の割合が少なくなる(最大でも50%)という、おサイフには少々痛いデメリットがあります。そこで、ちょっとひと工夫して、より少ないディスクで、より容量のムダが少なく、しかも高いパフォーマンスを得られるようにした「いいとこ取り」のRAIDがRAID 5です。…かなり長くなりますが、もう少し続けます。

RAID 5では、ストライピングで記録するひと組のデータに対して、一定の法則で計算できる「パリティ」と呼ばれるデータを計算します。そして、パリティを記録する分に相当するドライブ1個を追加した上で、パリティ自体はすべてのドライブに散らしながら記録していきます。

この状態で、ドライブ1個が破損したとしても、残りのドライブにあるデータを使って計算すれば、破損したドライブのデータを復元することができます。データの読み込みは、複数のドライブから同時に読み込めるので高速化を図れます。書き込みは、パリティを計算する作業があるので高速化には不利ですが、それでも複数ドライブに同時に書き込める優位性はあります。

こうして冗長性が最低3個のドライブで確保できて、しかも3個でドライブ2個分のデータを保存できて、約2倍の速さで読み込める…ということになり、RAID 0やRAID 1よりもいろいろ美味しいわけです。ただ、気をつけなくてはならないのは、1個ドライブが破損した時点できちんと交換しておかないと、2個ドライブが破損したら復元は不可能になること。1個壊れた時点ではデータの読み書きはできてしまうので、油断するんですよね。もっとも、これは2個のドライブのミラーリングでも同じなのですが。

現在ミラーリングで運用しているTS-431PをRAID 5運用に切り替えるのも、基本的に前回とまったく同じ「移行」機能で可能です。ただ、単に複写していけば良かった前回と比べると、パリティを計算しながら分散して書き込んでいく今回の移行では、所要時間は大幅に長くなります。12月31日の正午頃に始めた移行作業が完了したのは、年明け1月2日の朝10時頃。約46時間、2年越しの(笑)移行作業となりました。

留意しておくべきなのは、この作業時間及び負荷は、ハードディスクが1個故障したときに、これを交換して再構築する際にも同様に掛かってくること。一斉に導入した3個のハードディスクだったりすると、再構築中にもう1個が逝ってしまって万事休す…となる可能性だって皆無ではありません。だからこそ、導入時期をずらすのは有力なリスク回避策でもあるのです。

移行が完了すると、RAID 5アレイとしてはこれまでの2倍の容量を確保できるようになりますが、それは自動的に拡張されるわけではありません。システム側から明示的に保管領域の容量を拡張する必要があります。これに20分ほどを要して、ようやく準備完了です。

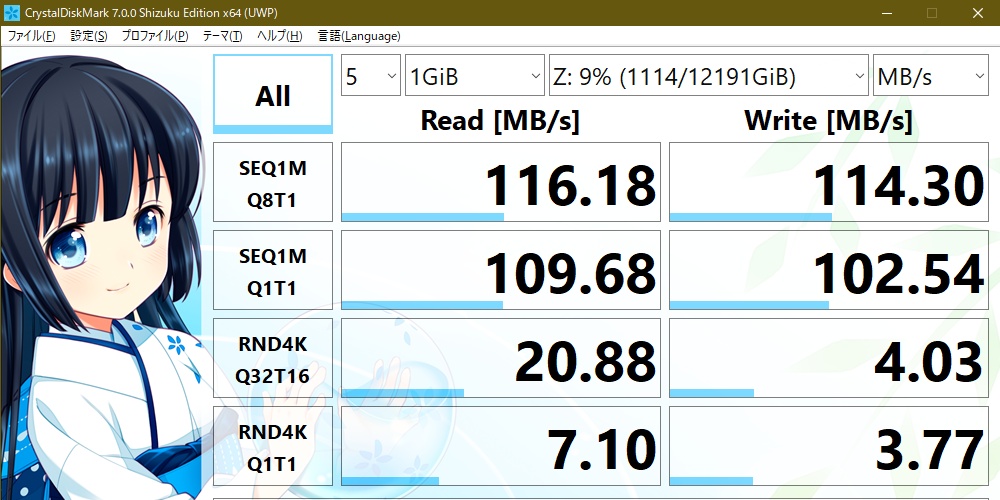

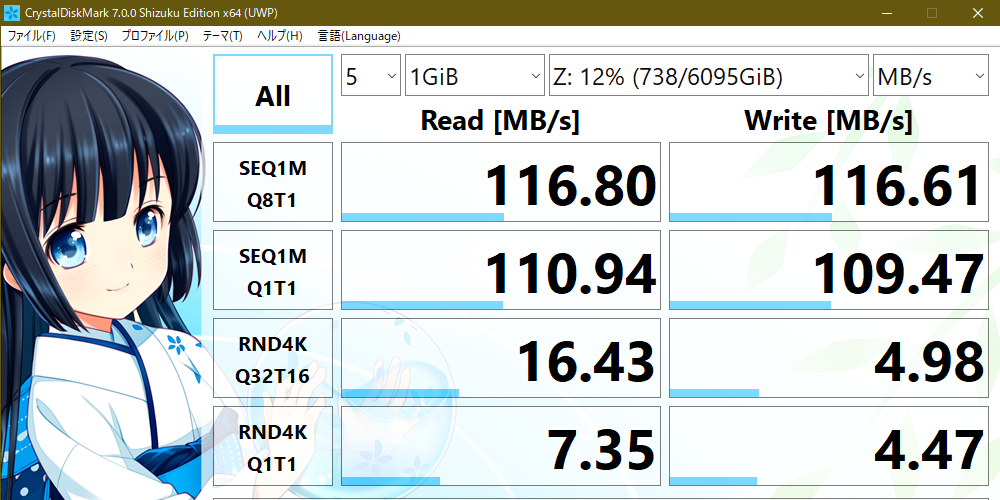

CrystalDiskMarkでRAID 5でのアクセス速度を測り、先日測ったRAID 1での計測値と比べてみました。

上半分のシーケンシャルの読み書きは、そもそも1Gbpsのイーサネットのほぼ速度上限なので、これ以上速くなりようがなく、ポイントになるのは下半分のランダムアクセスの数値…ということになります。

見ていくと、読み込み(Read)はやや速く、書き込み(Write)はやや遅い…といったところでしょうか。書き込みは、ドライブ3台だとパリティ計算に足を引っ張られる部分が大きいのかも知れません。ドライブの台数がもっと増えて、多数のドライブに並列してアクセスできるようになれば、様子が変わってくるのかも。

ともかく、RAID 1に近いレベルで故障への耐性が上がり、パフォーマンスはそれ程変わらず、容量の利用効率がより高くなったのですから、良しとしましょう。万が一故障したときに、素早く交換できるような貯金はしておいた方が良いですね。…それは少なくともまだ数年後の話だと期待していますが。

コメントを残す