夏のボーナスで購入するつもりが、実際には10月に入手がずれ込んでしまった新しいオーディオインターフェース・Steinberg UR22C。とりあえずは、音声出力の素性の良さを確認できたので、デスクトップPC・Pavilion Wave 600の音は、普段からUR22Cを通してBOSEのモニタースピーカーやSONYのモニターヘッドホンから出力するようになりました。

もちろん、パソコンから出てくる音声の品質改善の効果は非常に大きいわけですが、それだけのために使っているのはもったいありません。やはり、私としては音楽制作のための「素の音」を鳴らすためのデバイスとして、DAW(楽曲制作ソフト)から使ってみたいわけです。

UR22Cには、Steinberg社の看板であるDAWソフトウェア・Cubaseの機能限定バージョンである、Cubase AIのライセンスが付属しています。もちろんコレをインストールして使えば良いのですが、使い慣れているCakewalk by BandLabだって、UR22Cと接続して使うことはできるようになっています。そのまま使えるなら、その方がずっと楽です。

Cakewalk by BandLabからは、UR22Cは低遅延のASIOインターフェースとしてしっかり認識され、環境設定画面から192 kHzのサンプリングレートを選択することができます。しかし、ビット数を32 bitに設定することはできず、最高でも24 bitまで。もちろんそれでも十分「ハイレゾ」を名乗る資格はあるのですが、せっかくのクラス最強の分解能をフルに生かすことはできません。

この設定を保存すれば、Cakewalkのオーディオエンジンは192 kHz・24 bitとして動作することになるのですが、それだけでは十分ではありません。すべて生音で録音するクリエーターなら、あとは高性能なマイクとレコーディング室が確保できれば問題ないのですが、演奏データの打ち込みでトラックを作っていく私の場合、電子音源の側がこの分解能の出力に対応できるのか?という問題があります。

Cakewalk by BandLabに付属するソフトウェア音源の他に、SONAR Platinum時代から引き継いだ多くの音源やエフェクターもそのまま使える状態になっているのですが、実はその中には192 kHzでの出力に対応できていないものが結構あり、全く音が鳴らなかったり、とんでもないノイズだらけの音になったりしてしまいます。ふた昔前のUA-101だって、192 kHzの入出力に対応していたのになぁ…当時のパソコンでは、それをすべて処理するだけの能力はなかった気もしますが。

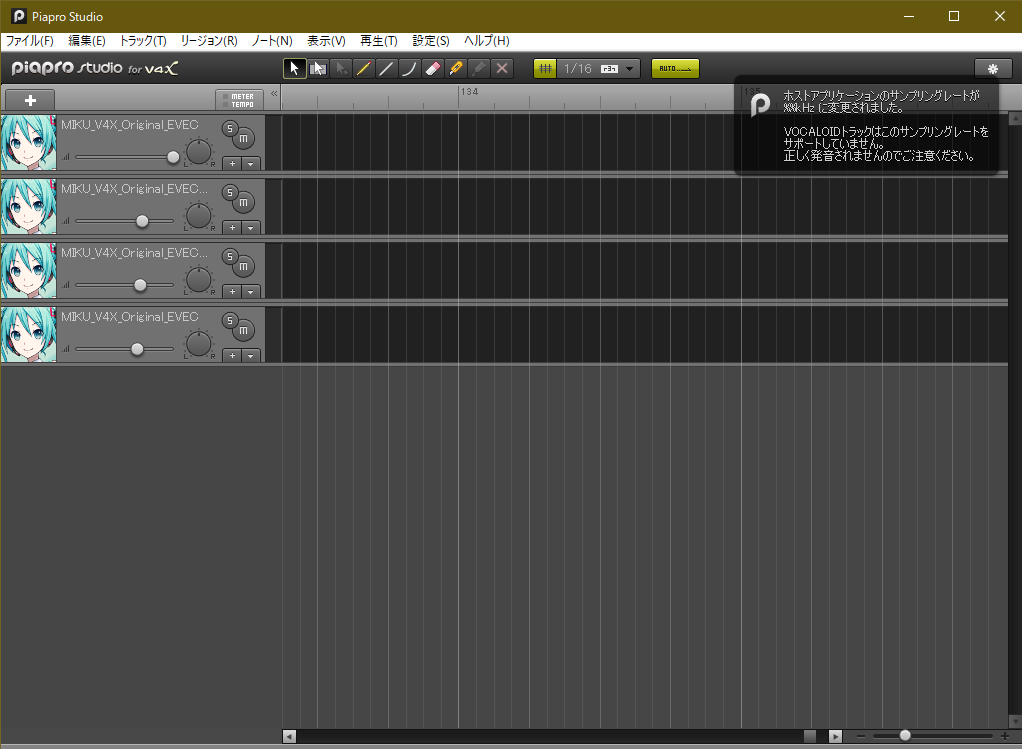

いちばん痛かったのは、我が家で唯一「別途購入した音源」である初音ミクV4XのエンジンであるVOCALOID 4も、192 kHz出力に未対応だったこと。Cakewalk上からオーディオエンジンが192 kHzに設定された状態でVSTプラグインを起動すると、「VOCALOIDトラックはこのサンプリングレートをサポートしていません」とのエラーメッセージが表示され、まともな音は出てきません。

現在の最新版であるVOCALOID 5は、192 kHzでの出力に対応しているようです。これの基本コンポーネントだけ入手できれば、初音ミクV4Xのライブラリーを読み込むことはできるそうなので、192 kHzで歌ってもらえることになります。ただ、VOCALOID 5って意外に高価なんですよね。どうするか迷うところです。

Cubase AIもライセンスキーを使ってダウンロードし、インストールしてみました。大量のソフトウェア音源がバンドルされてくる関係上、ダウンロードさせられるファイルサイズは約15 GBの巨大なものになります。こんなオペレーションを一般のユーザーに要求することが当たり前になってきたこと自体に、時代の進歩を感じます。

Cubaseのインターフェースは、画面最上部の端にメニューバーのみが張り付き、その下に複数の操作用ウィンドウが表示され、裏側には普段のデスクトップが透過している…という形になります。Windowsユーザーにはあまり馴染みがない、ちょっと変わった形のUIですが、Macユーザーにはごく当たり前のものですね。もともとWindowsが出自のCakewalkとは全く違う作法で、正直なところ戸惑うことばかりです。

Cubaseの側でサンプリングレートの変更を設定する場所が未だに見つけられないのですが、UR22Cの「Yamaha Steinberg USB Driver」側の設定画面で192 kHzを選択すれば、Cubase側でも192 kHzでの動作を認識しているようです。

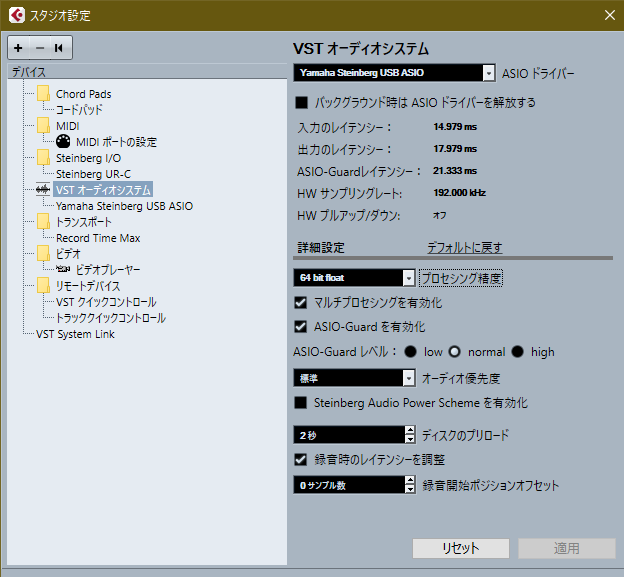

Cubaseの「スタジオ設定」画面で、UR22Cが192 kHzで設定されていることを確認することができます。

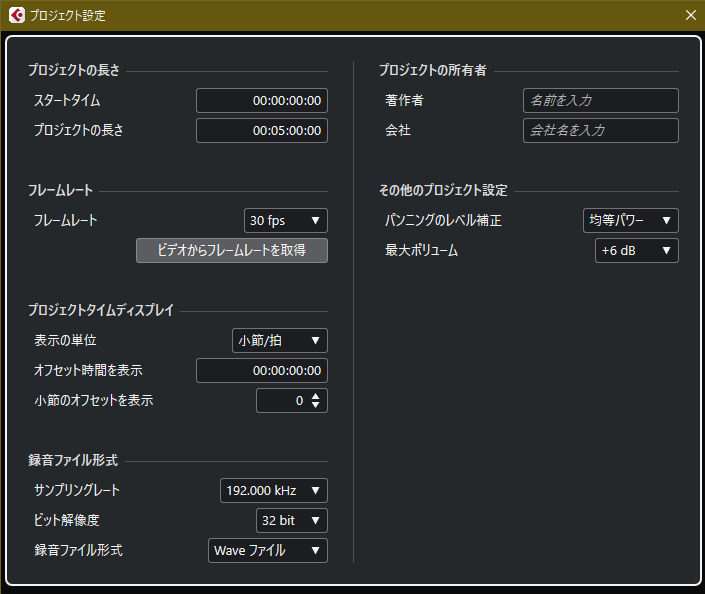

「プロジェクト設定」では、録音ファイル形式として192 kHz・32 bitのファイルを保存する設定が可能になっています。添付されているソフトウェア音源も、すべて192 kHzの設定で鳴ってくれます。UR22Cの能力がフルに発揮できるように作られている…と考えて良さそうです。まあ、ハードウェアに付属しているソフトウェアでそれができないようでは大問題なのですが。

Cubase AIとの組み合わせでも、VOCALOID 4が192 kHzで歌えないことには変わりありません。それなら、96 kHzのCakewalk環境でVOCALOID 4を使い続ける…というのも当然アリです。

しかし、VOCALOIDはSteinbergの親会社であるヤマハの持つ技術ということもあり、Cubase向けには専用のエディタープラグインが用意されているなど、親和性は高い造りになっていることは考慮すべきです。今後の互換性サポートも考えれば、ココで勉強し直して乗り換えるだけの価値はあるかも知れません。

そもそも96 kHzと192 kHzの違いが、年々聴力が衰えていくアラフィフオヤジの私に認識できるのか?というところも問題。44.1 kHzと96 kHzの違いですらよくわからないのに…。とはいえ、他人様に聞かせるところまで見据えれば、対応しておく意味はあります。理想的には、VOCALOID 5にアップグレードして、Cubase上で192 kHz・32 bitをフル活用できる環境を目指したいですね。まずはその前に96 kHzの環境でCubaseの練習をしてみるか。

コメントを残す