2月も後半になりました。この時期になると、大事な仕事が始まる方々がいます。いわゆる確定申告ですね。これで所得税や消費税等の納税額が決まる個人事業主の皆さんはもちろん、給与所得者でもそれ以外の収入が多く納税の義務があったり、税金の還付を受けたい理由が他に存在したりする場合には、3月15日までに国税庁に届け出ることになります。

私の場合、基本的には所得は給与のみなので、既に年末調整で税金絡みの手続きはひと段落しています。他に何もなければ、確定申告は不要です。しかし、今年からはどうしても申告しておかなければならない理由が増えました。

ひとつ目は、以前から紹介しているふるさと納税による寄付金控除。ふるさと納税に関しては、寄付先の自治体と直接やりとりすることで確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」というものがありますが、自治体ごとに個別の手続きが必要で、対応できるのは最大5自治体まで。しかも、他に確定申告したい理由があるなら、どちらにしても確定申告をするわけですから意味がありません。今回の私の場合は、確定申告したい「ふたつ目の理由」がありましたから、ワンストップ特例制度は使いませんでした。

そのふたつ目は、医療費控除。もともと定期的に通院があるワタシですが、一昨年末くらいから昨年の春までは歯科医院への通院が続き、夏あたりからは五十肩で整形外科にも通っています。特に歯の治療にはおカネがかかります。処方薬の金額も合わせて積み上げれば、控除の対象になる10万円超になるのでは?という目算がありました。

確定申告の手続きをするのは、住宅ローン控除のための手続きをした2013年以来。当時から電子手続のe-Taxはありましたが、パソコン用に住基カード(懐かしいなぁ)を読み取るICカードリーダーを用意しなくてはならなかったり、結局紙の書類も出さなくてはならず、締切ギリギリに郵便局に走らなくてはならなかったり…と、とにかく面倒だった印象がありました。しかし、あれから10年が過ぎ、ずいぶん状況は変わっています。

ふるさと納税については、昨年利用したさとふるでは、取り次いでもらった全ての寄付をとりまとめた「寄付金控除の証明書」を交付してくれます。紙の書面での発行とe-Tax用の電子発行が選べますが、もちろん後者を選択します。データとして直接取り扱うのに適した、XMLという形で提供されます。PDFで出てきたりしたらぶん殴ってやろうか?と思っていましたが、さすがにソレはあり得ませんね。

しかも、このXMLは単にダウンロードするだけでなく、マイナポータルと連携させることで、e-Taxの手続きの際にそのまま自動的に取り込むことができるようになっています。せっかくマイナンバーカードを持っているのですから、この方法を使うことにしました。

「マイナポータルと連携させる」と書きましたが、さとふるが直接マイナポータルと連携するわけではありません。間に「e-私書箱」というサービスを経由します。私たちはe-私書箱のアカウントを作成し、さとふるはe-私書箱の「電子私書箱」に控除証明書を保管し、e-私書箱とマイナポータルがマイナンバーカードの認証を介して紐付けられる…という手順になります。

e-私書箱の他にも、こうしたサービスはいくつかあるようで、ふるさと納税にどのポータルサイトを使っているかによって、連携させるサービスもそれぞれ異なります。確定申告でのマイナポータル連携は、他にもいろいろな証明書に対応していますが、それぞれ別のサービスが必要になる可能性があります。この「事前準備」は結構面倒ですね。

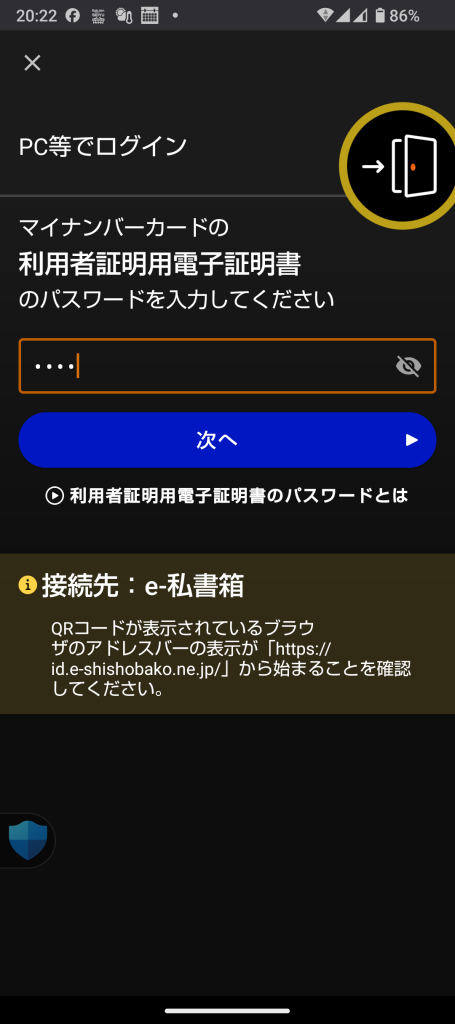

既にスマートフォンのNFCインターフェースはマイナンバーカードによる認証に使えるようになっているわけですが、PCのWebブラウザーからでもスマホでマイナンバーカードを読めるようになっています。Webページ内のQRコードをスマホのカメラで読み取ってから、スマートフォンで認証する仕組みです。PCにカードリーダーを差し込むよりも、敷居がずいぶん下がりましたね。

マイナポータル自体へのログインには、スマホ内蔵の電子証明書が使えるようになりましたが、これら連携手続きの方はまだ物理カードが必要になっています。いずれ変わっていくのかも知れませんが、これもやっぱり面倒ですね。まあ、一度連携させておけば、来年からは不要な手順になるはずです。

ちなみに、e-私書箱は野村総合研究所が提供している民間サービス。マイナンバーカードの認証の民間活用も、どんどん広がっていますね。

マイナポータル連携では、厚生労働省との連携で医療費の情報を、国税庁(e-Tax)との連携で源泉徴収票の情報を自動で読み込むことができます。つまり、私にとっては全てのデータが連携するだけで揃ってしまいます。e-Taxでの確定申告の手続きの中で、金額は全く入力する必要がありません。

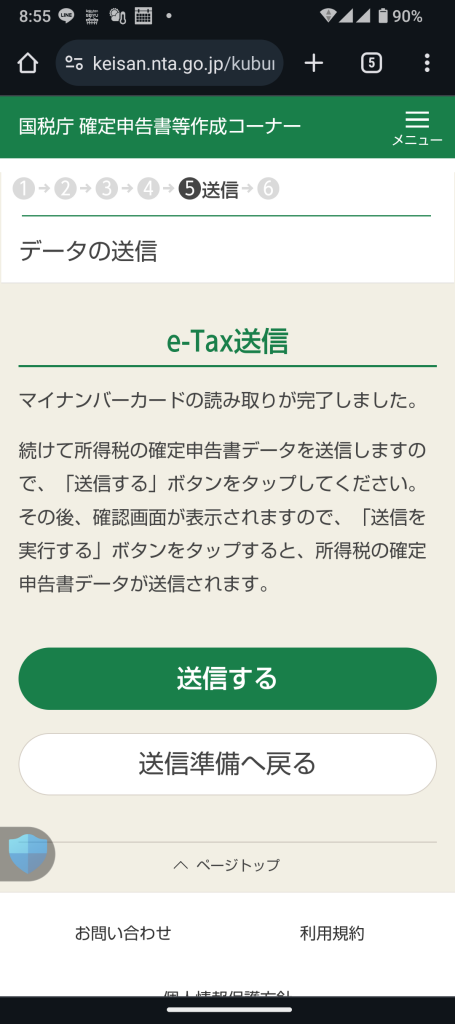

こうなってくると、わざわざパソコンを引っ張り出すまでもありません。最初からスマホだけで確定申告の手続きを進めることにしました。画面に表示されるマイナポータル連携の情報が合っているかどうかを見て確認しながら、次の画面に進めていきます。

医療費については、結局10万円にはわずかに及ばず、医療費控除を受けるまでには至りませんでした。実は妻の医療費を加えれば10万円を超えるのですが、彼女は自身の事業で確定申告を行いますし、変にややこしいことはしない方がよいかな?ということになり、今回は合算しての申請は見送りました。マイナポータルで「代理人」を設定することで、連携させた上で合算できるようなのですが…また勉強します。

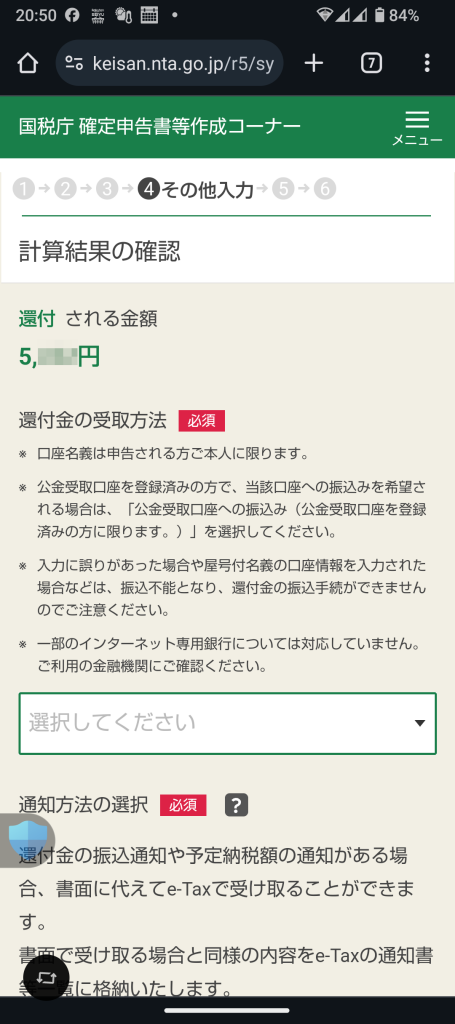

計算結果によると、今回は5,000 円強の還付が受けられるようです。ふるさと納税で所得税から還付される分は(寄付額 – 2,000円)×所得税率ですから、まあこんなものですね。残りは今年の住民税の減額として現れることになります。6月頃には、職場から通知がもらえるはずなので、楽しみにしておきましょう。

ちなみに、確定申告の受付は「2月16日から3月15日まで」となっているわけですが、還付のみの申告の場合は、2月15日以前でも受け付けているのだそうです。…というわけで、私は12日にデータの入力から送信まで全て済ませてしまいました。忘れないうちに、早めにやっておけば気が楽ですね。来年もこのパターンで行きましょう。

コメントを残す